気象予報士試験【学科試験:一般知識】では、天気の勉強とは思えないようなたくさんの数式や馴染みのない法則が出題され、文系出身者や独学受験生の最初の鬼門となっています。それでも、そら坊を含め多くの文系独学者が無事この一般知識試験を突破しています。今回は、この【一般知識試験】を如何に賢く突破するかの戦略と学習の優先度をまとめていきます。

【気象予報士試験:一般知識試験】の概要

試験の構成

試験範囲

一般知識の試験範囲は【気象業務支援センター】で以下のように定められています。

一般知識試験範囲

- 大気の構造

- 大気の熱力学

- 降水過程

- 大気における放射

- 大気の力学

- 気象現象

- 気候の変動

- 気象業務法その他の気象業務に関する法規

このうち、2・4・5の単元で特に数式や理系知識が問われます。逆に8は法律なので暗記メインとなっていきます。

5択のマークシート方式

一般知識試験は原則5択のマークシート方式です。ただし、マークシートだからと言って油断はできません。広大な範囲から細かい知識を問う試験のため、紛らわしい選択肢の中から正確に選択肢1つ1つを消去していかないと正解には届きません。

更にそこに計算問題も出題されるため【たまたま合格できた!】はあまり期待できません。

15問中11問正解で合格

合格ラインは、原則約7割の11点です(各回、合格基準点は変動します)。

【15問中4問は間違えてもいい】と考えると、さほど難しくないように聞こえますが、1問1問が難しいため意外とてこずります。

実際の問題

これが実際の問題です。第52回の一般知識試験の問1~問4です。まだ過去問を見たことない人は是非見てみましょう。

用語一つ一つを正確に理解し使いこなせないと正しい選択肢にたどり着くことはできません。加えて馴染みのない数式や法則を元に計算して数値や単位を求めさせる問題も出てきます。

制限時間は60分

制限時間は60分、1問当たり4分です。時間が足りなくなるという心配はあまりない試験です。なので、スピードよりも知識や暗記の精度・練度を問われる試験だと考えてください。

一般知識試験をラクに突破する方法①:【気象法令/法規をマスターする】

まず気象法令を完璧にする

結論から行きます。まず一般知識試験でなるべくラクに突破したいなら。【気象法令】をマスターしてください。気象法令は時間対効果が最も高いコスパの良い単元です。その理由は以下です。

理由①:驚異の出題数【15問中4問が気象法令】

気象法令は毎試験で【15問中4問】出題されます。他の単元が1問~2問程度の出題に対して、4問必ず出題されます。なので、重要度が段違いです。

ここで4点取れてしまえば、残り11問の内7問正解してしまえば合格です。逆に2問しか取れないと、11問中9問正解しないと不合格です、気象法令の重要性が理解いただけると思います。

理由②:覚えればいいだけなので対策が簡単!

気象法令はシンプルに【気象業務に関する法律】を覚えるだけの分野です。しかも司法試験や宅建試験のように【このようなケースの場合、過去の判例的にどうなる?】のような実践的な知識は問われません。多少のひっかけや重箱の隅をつつくような細かい知識や暗記を問われることもありますが【知っていれば正解】できるシンプルな問題ばかりなので、他の単元の計算問題や知識問題、図表読解問題に比べ【対策がとても立てやすい】単元なんです。

計算問題は条件や前提を少しいじれば捻りが利き、出題のバリエーションが豊富なため対策に時間が必要です。図表読解はテキストに載っていないマイナーなものはいくらでも準備できるため、テキスト外の図表すべてを理解するのは現実的ではありません。それに比べて気象法令問題はひっかけも作れますが、そのパターンも限られるため出題のバリエーションが狭く対策が点数に繋がりやすい単元です。

理由③:ケアレスミスが少ない

計算問題は正解を導くまでの過程に【式を立てる→式を解く→単位を整える→求めた数値を指す選択肢を選ぶ】などの過程が必要です。そのため、どれだけ正しく立式や計算ができてもどこかで人為的なミスが加わってしまうと失点してしまいます。

それに対して気象法令は【正しい語句を選ぶ→その語句を指す選択肢を選ぶ】で完結するのでケアレスミスの入り込む余地が狭くなっています。

気象法令は【わかってたのにミスちゃった!】が他の問題に比べて少なく取りこぼしにくい単元なんです。

気象法令は4点を必ず取るつもりで学習する!

上記理由から、一般知識試験でまず力を入れるべきは気象法令問題で4点を取るつもりで学習する!になります。

気象法令問題の学習方法

ひたすらテキスト/過去問を暗記する

気象法令を身に着ける方法はひたすらテキストを暗記し、過去問を解くという正攻法になります。「知っていれば解ける」は逆を返せば「知らなければ解けない」ため【地道に覚える】以外のコツや対策がありません。特別な対策は不要です、自分の努力がそのまま点数に直結する単元だと思ってください。

ひたすらインプット/暗記するのは性に合わない、法律の勉強が楽しくないという方

とは言っても、地道に暗記するって大変です。しかも【気象に関する自然科学的な学問】ではなく【人間が人間のためにきめた法律】が単元なので、その他の単元に比べて学習のモチベーションがなかなか上がらないという方も少なくありません。

実際に、僕の受講生様の半数近くの方からも同様の理由で学習が捗らないという相談を受けました。

気象法令問題集あります。

そんな受験生様に向けて、そら坊オリジナルの【オリジナル気象法令問題集】を作成・販売していますので、気になる方はチェックしてみてください、過去問に即した形式・内容で50問の問題と詳細解説を付けております。50問で1000円となっています。

そら坊オリジナル気象法令問題集の詳細はこちらの記事をチェック!

一般知識試験をラクに突破する方法②【暗記で対応できる知識問題を取りこぼさない】

気象法令以外の11問の半分以上は知識問題

「気象法令以外は計算問題なの?」と思う方がいるかもしれませんがそんなことありません。むしろ気象法令以外も学習内容の知識や理解が丁寧にできていれば解ける知識問題が半分以上を占めています。

なので気象法令問題の次に優先すべきは、この【知識問題たち】を1問でも多く正解する学習となります。以下からは【それらの知識問題を取りこぼさない学習のコツ】をまとめていきます。

知識問題を取りこぼさないコツ①【単元ごとの出題傾向を理解する】

改めて一般知識試験の出題範囲をまとめます。

一般知識試験範囲

- 大気の構造

- 大気の熱力学

- 降水過程

- 大気における放射

- 大気の力学

- 気象現象

- 気候の変動

- 気象業務法その他の気象業務に関する法規

上記範囲のなかでも、それぞれの出題傾向には特徴があります。各単元の出題傾向を以下にまとめます。

このような感じになっています。上記から分かるように【大気の構造・降水過程・気象現象・気候の変動】あたりは比較的知識問題による出題が多いです!なので、数式や計算に苦手意識がある受験生はまずこの単元に注力しましょう。

知識問題を取りこぼさないコツ②【図表への対応力を養う】

知識問題を取りこぼさないもう一つのコツは【図表読解力を鍛える】ことです。一般知識の試験範囲にはいくつかの図表が出題されます。

初見の図表に苦手意識がある受験生は多いのではないでしょうか?確かに難しく見えますが、試験に出題される図表は基本的に【各単元の基礎知識がしっかり定着していれば読み解ける】ものばかりです。じゃあ、それをどう身に着ければいいか?ですよね。図表への対応力を養う方法3つを以下にまとめます。

図表への対応力を養う方法3選!

図表対応力を養う方法は3つです。別に改めてまとめるほどではないので簡潔にまとめます。

こんな感じでしょうか。一般気象学は決して必須テキストではありませんが、1冊持っておいて損はないテキストです。特に一般知識試験の図表読解や知識問題で苦戦しているのであれば購入を検討してみましょう、一般気象学の必要性や有用性に関してまとめている記事があるので確認してみてください。

一般気象学の詳細が気になる受験生はこちらの記事をチェック!

知識問題を取りこぼさないコツ③【各単元の横のつながりを意識する】

それぞれの単元を独立して理解している受験生はいませんか?気象現象はすべて一続きの地球上で起こる現象です。各単元の概要を理解するだけでなく、その単元同士の横のつながりもしっかり意識して紐づけていきましょう。どこがどう関連しているかを挙げるときりがないので、一例をまとめておきます。

上記はほんの一例です。テキスト学習や過去問演習の際は、しっかり【横のつながり】を意識していきましょう。

ここまで読んでいただき【計算問題が取れなくても一般知識合格】は決して不可能ではないことがご理解いただけたのではないでしょうか?もちろん、その分、暗記や努力が必要になりますので、計算問題で得点するための努力や時間と比較して【どちらが自分にとって楽で確実でコスパがいいか】を天秤にかけてみましょう。

一般知識試験合格におすすめの対策方法

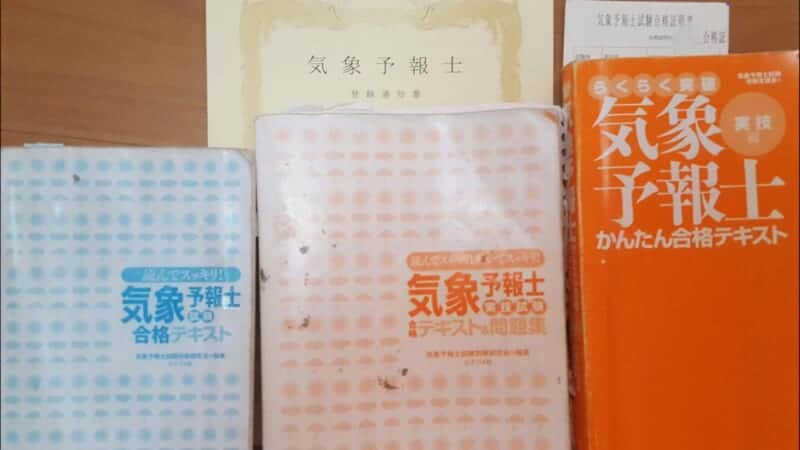

まずはメインテキストをチョイスしよう。

もし、まだテキストを買っていない受験生がいれば、兎にも角にもまずはメインテキストを準備しましょう。おすすめテキストのまとめ記事があるので是非チェックしてみてください。

学科試験版市販テキストランキングはこちらの記事からチェック!

テキスト学習が苦手なら月額1000円の映像授業もおすすめ。

月額1000円で学科試験対策ができる映像授業があります。いくつもテキストを出版している著名な先生が講師を担当しており、テキスト学習が捗らない受験生にはお勧めです。そら坊も拝見しましたがとても分かり易くとっつきやすい授業となっていました。レビュー記事のリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。

月額1000円の映像授業【オンスク.jp】のレビュー記事はこちらからチェック!無料体験もあります!

元気象キャスターによる難関国家資格専門予備校の気象予報士講座

司法試験や行政書士、公認会計士などの超難関国家資格専門の予備校【アガルートアカデミー】さんが気象予報士講座を開設されました。上の【オンスク.jp】よりも値は張りますが【元気象キャスターによる映像授業&講師に直接質問も可能】と更に合格の確度を挙げられそうなサービスです。そちらのレビュー記事もあるので気になる方は是非チェックしてみてください。

元気象キャスターが講師を務める気象予報士講座【難関国家資格専門予備校アガルートアカデミー】のレビュー記事

いばらの道だが最短距離なら【一般気象学】がおすすめ!

いばらの道でもいいから最短距離で合格を!という漢気に満ち満ちた受験生は是非【一般気象学】をチェックしてみましょう、難しい分、リターンはとても大きいはずです。

一般気象学の詳細が気になる受験生はこちらの記事をチェック!

気象法令問題は絶対に4点満点を取る。

大事なことなので声を大にして言います。

気象法令問題は全受験生満点を取りましょう

あなたがが文系だろうが理系だろうが、初学者だろうがリベンジャーだろうが15点中4点の比重の重さは異常です。(気象の試験なのに法律のことをこんなに出題していいのか?と心配している方も少なからずいるはずです。)気象法令が最も努力が点数に繋がりやすい単元です。たくさん覚えてたくさん解いて確実に4点が取れる準備をしておきましょう。個別指導受講生様用に作ったそら坊の気象法令問題50問集があるので、是非学習に取り入れてください。知識の出し入れを繰り返す反復学習が暗記には最も効果的なので、手前味噌ですがかなり効果が期待できるはずです。

そら坊オリジナル気象法令問題集の詳細はこちらの記事をチェック!

みなさんの一般知識試験合格を願って〆とします!頑張ってください!