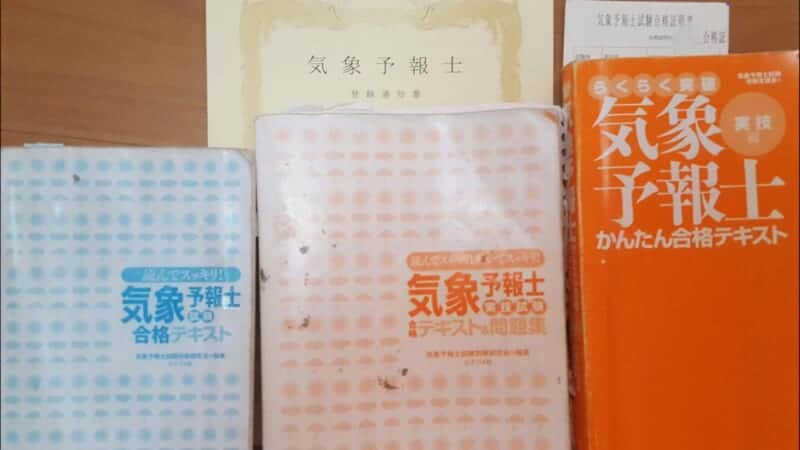

実技試験過去問解説・復習ページ

各問題の解説・正答までのプロセス

各問題で正答を導くためにどこに着目すればよかったのか、それぞれの図表をどのように解析すればよかったのか等本番できちんと点数を貰うために必要なプロセス・考え方・着眼点をまとめていきます‼

正解した問題を次も解くために、たまたま解けた問題を次は理解して解くために、解けなかった問題を次こそ解けるように、改めて自分の回答と照らし合わせて、弱点の分析と補強に活用してください。

本事例概要

季節

1月29日。真冬の事例です。

日本各地で雪が降ったりしてもおかしくない季節ですね、この季節によく出る擾乱・現象としては…

ポーラーロウ・寒冷低気圧・大雪・シベリア高気圧・筋状雲・日本海側の大雪など

がよく出るんじゃないでしょうか?

やっぱり雪が絡んでくることが多いので、雪水比や500hPa高層天気図の気温、寒帯前線ジェット気流などをパッと思い浮かべられるようにしましょう。

擾乱

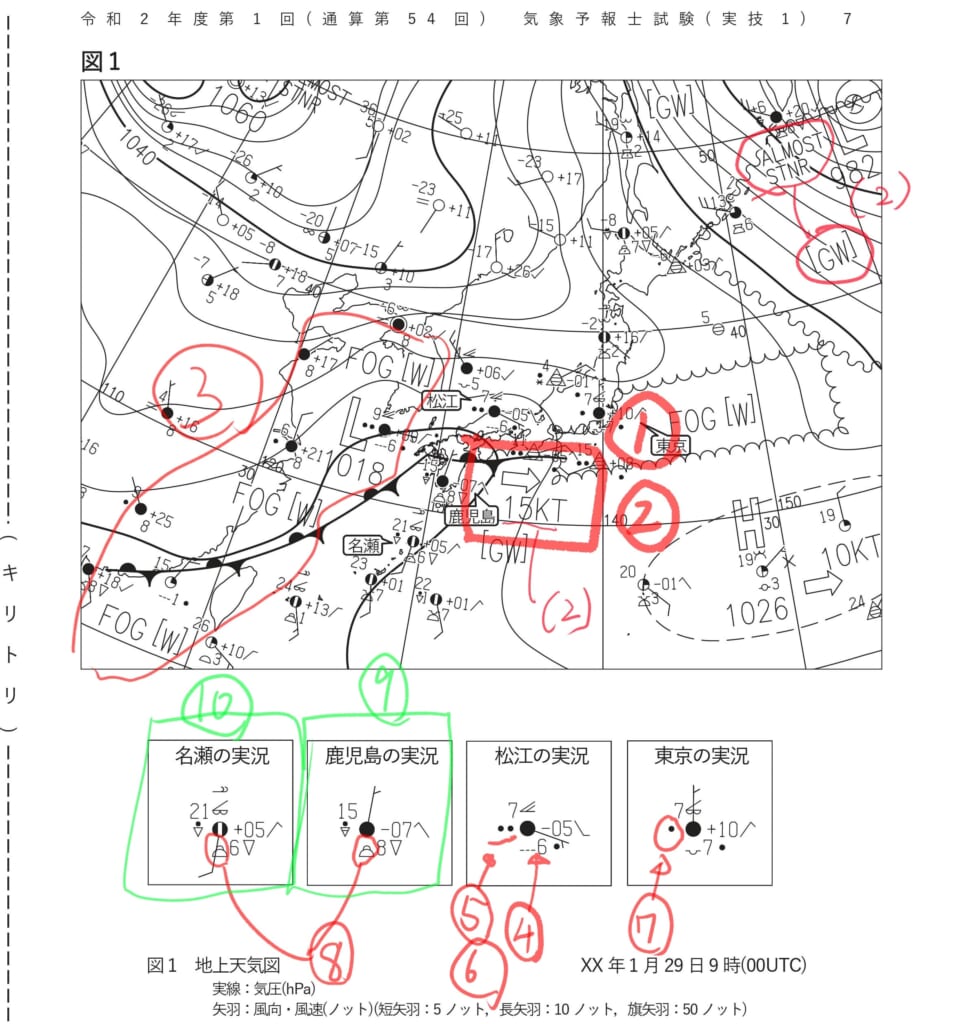

まず、図1を見た感じ気になる擾乱は

九州地方のLと前線

オホーツク海の低気圧

シベリア高気圧

ぐらいですかね。ただの冬の温帯低気圧と停滞前線のお話なのかな、あんまり見たことない感じがする。

では早速行きましょう。

大問1~事例の大枠を押さえよう~

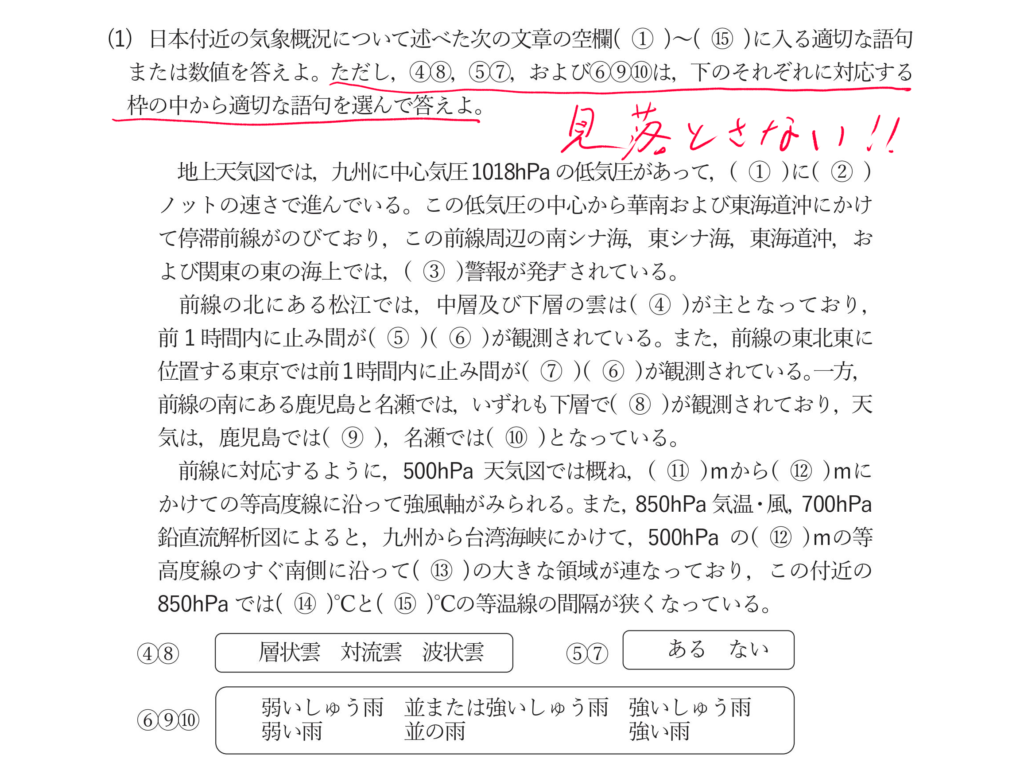

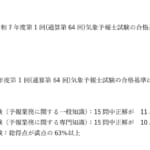

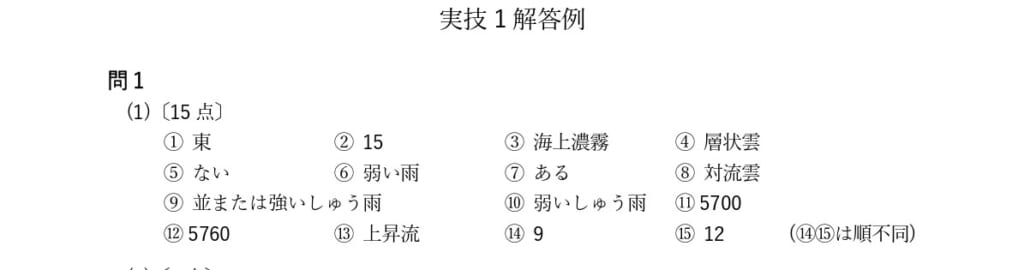

(1)定番の穴埋め

ここは確実に得点しよう、今回の問題数と難易度なら6分で9割の正答率は目指したい。

難易度は平均的で15問なので通常なら4分ほどで解きたい内容だが、読み解く図表がいつもより多岐にわたっていて作業量が増えるので、時間は6分程かかっても許容範囲だと思います。その分ミスがいつもより多い受験生も多かったはず。

下に問題文と図表をしめす。(1)~(10)までは図1だけでこたえられるようになっている。

チェックポイントは

☆穴埋め本文の前の回答方法の指定を見落とさない。

ぐらいだろう、ここをきちんと読む余裕をもってスタートする心のゆとりと冷静さが試験のスタートをいいものにしてくれます。

ここを見落としてしまって、指定通りの回答ができないと0点だし、途中で気づいて書き直したり解答枠から単語を選びなおすのも大幅な時間ロスになる。気を付けましょう❕❕

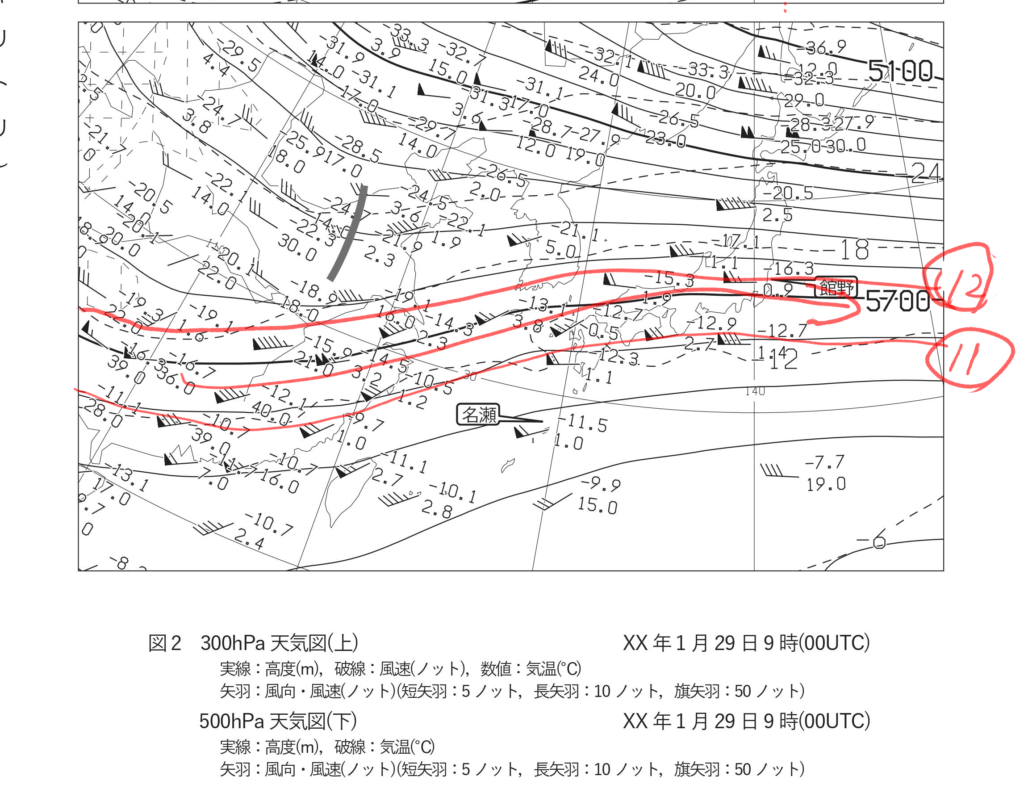

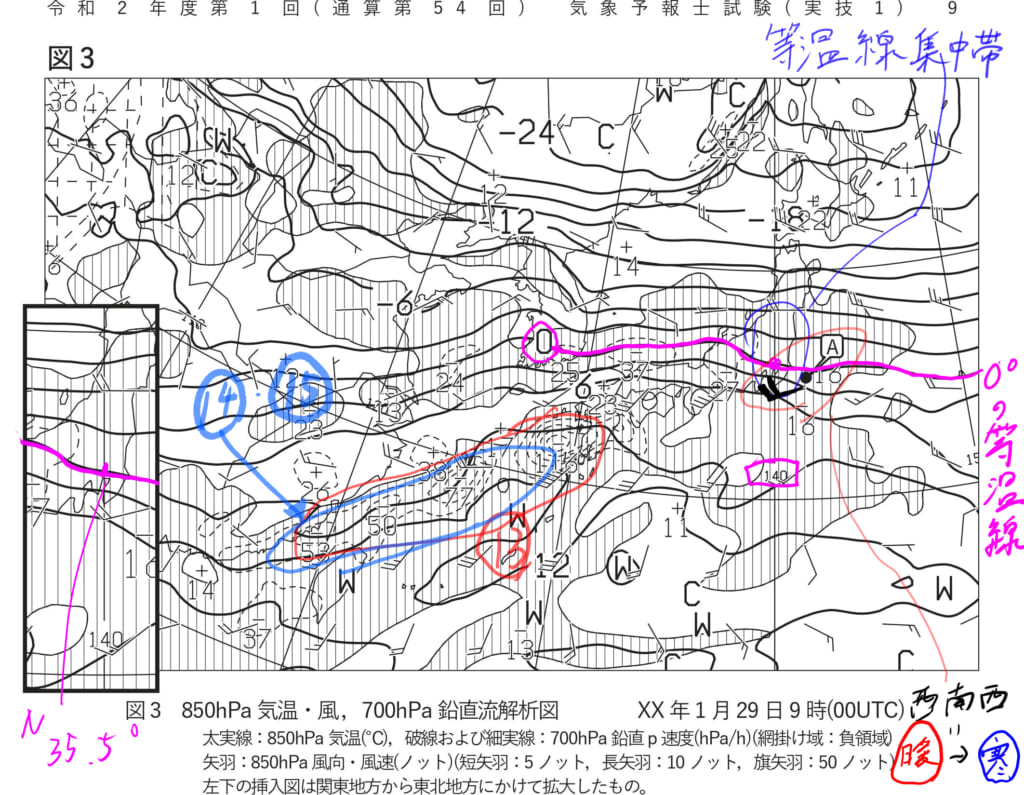

(11)~(15)は500hPaと850・700hPaの高層天気図を利用して回答する。

(11)と(12)で2本の等高線を答えた後に、もう一度(12)のみ出題されるので、気を付けよう。

(11)と(12)の順序を気にせずに回答したり、(12)の重複を見落とし回答欄を一つ埋めてしまいタイムロスとならないように気を付けて!

強風軸は図2の矢羽根をみながら、強風域をなぞっていき強風軸を解析しよう。ということで(11)5760m(12)5700mだろう。

【(13)上昇流の大きな領域】という言い回しは若干違和感を覚えますが、この言い回しもありなんだと頭に入れておきましょう。上昇流の強い領域とか負の鉛直p速度の極小領域とかが一般的な気がする…。

ということで穴埋めの回答は以下でした。

暗記事項なんでしっかり覚えましょう。

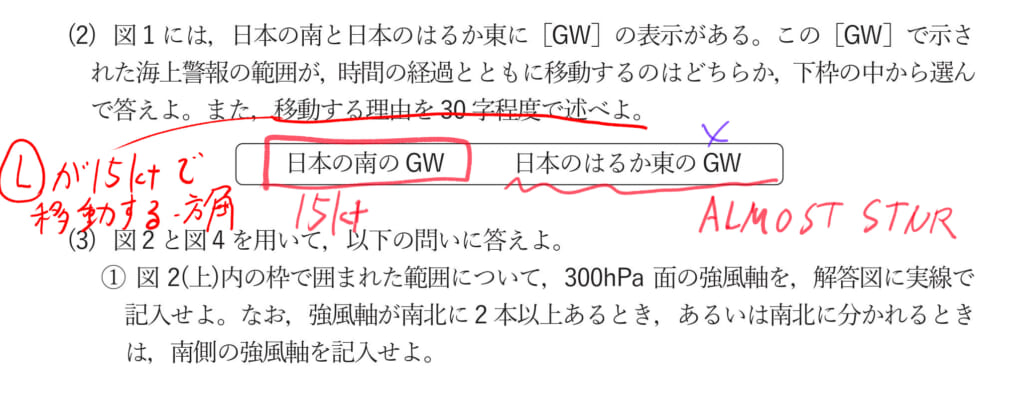

(2)低気圧に伴うGWに関して

次の問題は海上警報の一種であるGWの今後の移動に関しての出題です。海上警報の移動に関する問題は初な気がします。

でも全然むずかしくないですね。問題文を以下に。

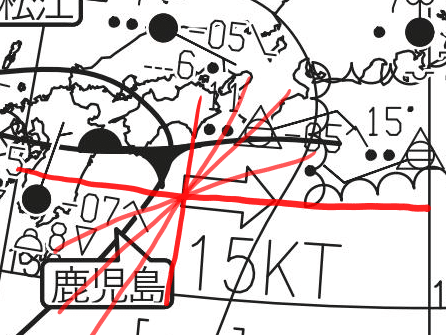

図1に半透明の赤で(2)ってかいてるけど、そこを見てください。

日本の南のGWとオホーツク海上のGWのことをいっています。

前者は15ktで移動する低気圧に伴ったもの、後者はALMOST STNRの低気圧に伴ったもの。

前者の低気圧が1時間当たり15海里東進するのに対し、後者はほとんど停滞しています。よって前者。

そして30字の記述問題が来ました。

単純に低気圧の移動に伴って警報も移動すると述べてあげればいいのですが、それだけにしては30字は多いとピンと来てくださいね❕❕

そうなると書けるものとしては低気圧の進路と速度に関してぐらいしかありません。

【日本の南のGWは、時速15ktで東進している低気圧に伴って発表されているため。】

これで39字です、ちょっと余ってますけどこんな感じになると思います。

低気圧を主語にするか、GWを主語にするかはお好みで大丈夫。

模範解答は以下。

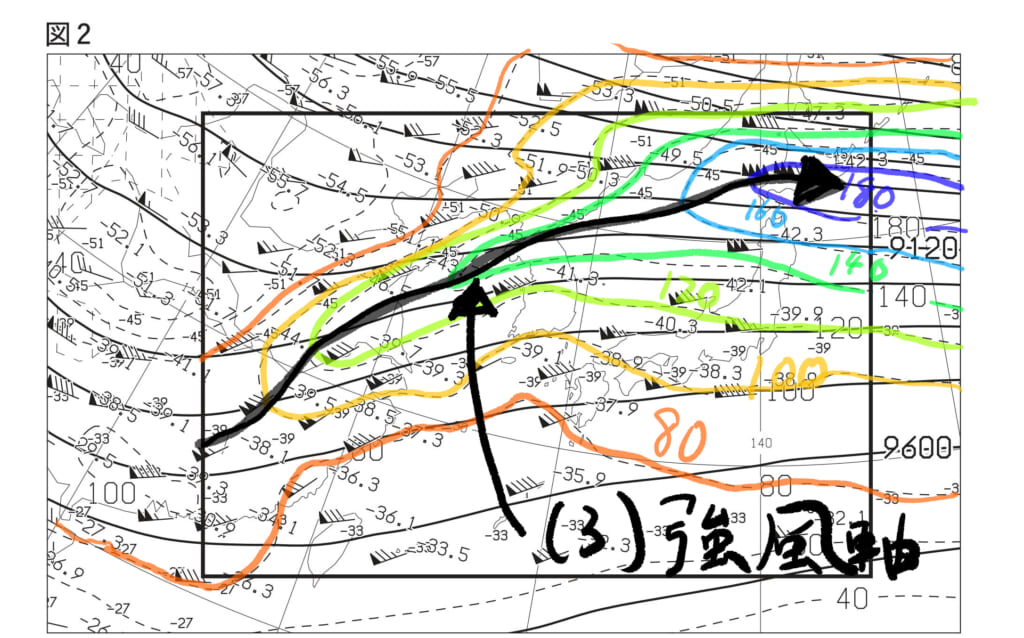

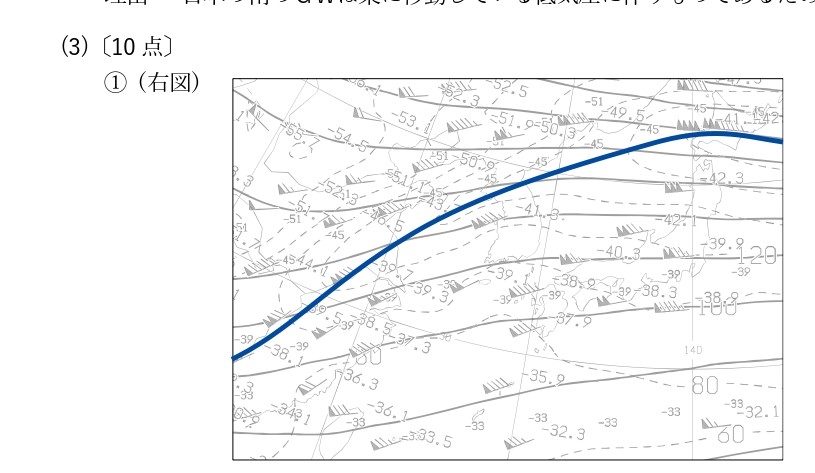

(3)①強風軸解析

まず問題文です。

今回の強風軸解析は最も一般的な強風軸解析です、満点狙いたいですね。着色した図2(上)と模範解答を貼っておきます。

しっかり強風域を区分して、その中心をとおるように蛇行させましょう。比較的等高線との交差が大きめなのがすこし特徴的かもしれません。

本番はこんなに丁寧に色分けしちゃだめですよ、時間なくなるので❕❕

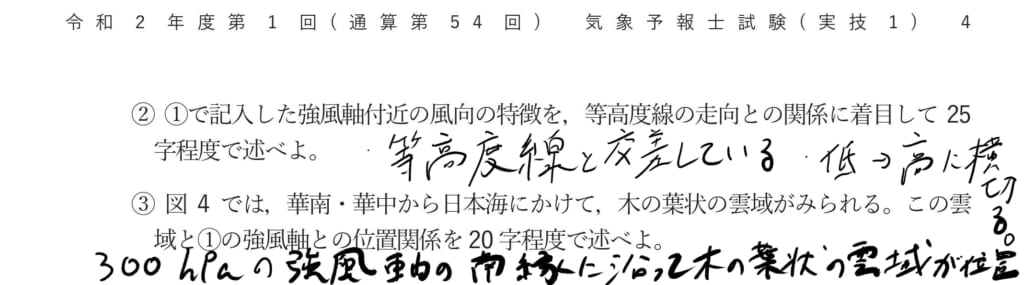

(3)②強風軸付近の風向と等高度線の走行との関係

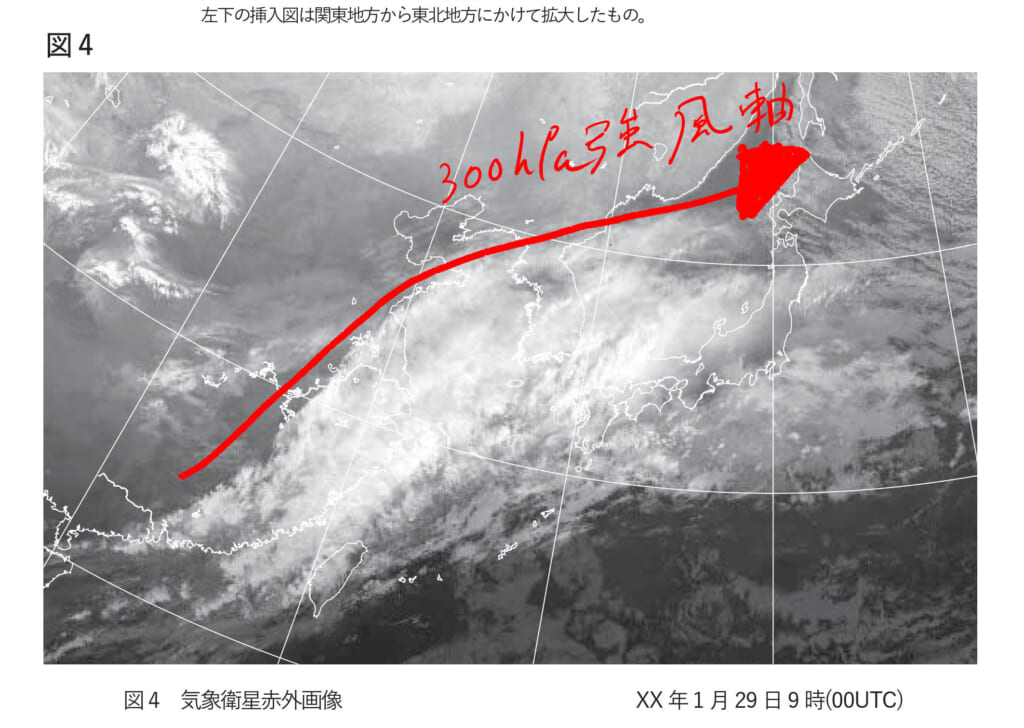

(3)③強風軸と木の葉状雲域との位置関係

まずそれぞれの問題文は以下。

②はすこし答えにくいです。あまり顕著な特徴は見当たらないので。

まず押さえておくべきことは

300hPaであれば等高度線にほぼ平行な地衡風となっているはず

という点ですね。

等高度線の走行と出題されれば、大体は等高度線に平行or交差しているぐらいの話しか出てきません。

なので今回も、等高度線に平行となっているかどうかや交差しているかのような視点で風向を確認してみるといいです。

図2(上)の強風軸付近をよく見ると、矢羽根の風向が等高度線の走行に比べてやや反時計回りに5°~10°ぐらいたしかに回転しているようです。

これを述べるしかなさそうですね、すこし難しい出題だったと思います。

③は簡単ですね。低気圧の発達初期段階のリーフクラウドに関する出題です。

強風軸の走行に沿って、強風軸の南側・低緯度側に木の葉状の雲域が広がっているのがわかります。

赤外画像で白く写っているので上層雲でしょう、上層まで対流してきた雲が、300hPaの強風軸に流されて木の葉状の雲域になったんですよ~

と出題者は受験生に気づいてほしいんです。

20字なので主語と最低限の位置関係を述べるだけで十分でしょう。

【300hPa強風軸の南縁に沿って木の葉状の雲域が位置する。】これで30字ぐらいです。

といった感じになりますね。模範解答はこちらです。

ということで54回試験実技1の大問1の解説でした。

近いうちに続きも上げていきます。