学科試験で安定して合格点を取るための対策

前のページでは、学科試験対策に挑む姿勢に関してまとめました。

ここからは、実際の行動レベルの話をしていきたいと思います。

初学者の受験生に向けて1からまとめていくので、ご自身の到達度にあったところから読んでみてください。

学科試験の学習内容と試験に関して知る(※初学者向け)

まずは、学科試験対策や学習を始めるにあたって、どんな内容を学んでいくのかや効率よく・リズムよく学習を進めていくために意識してほしいことなどを知っておきましょう。

如何に学科試験対策に関する初学者用の記事をまとめているのでチェックしてみてください。

上の二つの記事は、それぞれ一般知識・専門知識の学習を始めるにあたって、読んでほしい簡単なまとめになります。

下の記事では【学科試験合格までのおおざっぱな学習プロセス】を僕なりにまとめてます。

参考にしてみてください。

インプットをさぼらない

前のページで【学科試験はインプットだけではない】といったばかりですが…

気象予報士試験に出題されうるすべての内容を完璧に理解・暗記できている受験生は絶対に学科試験合格ができます。

なので【限りなくそれに近づく努力をする】ことが、まず最初の目標になります。

といっても残念ながら、【気象予報士試験は明確な試験範囲がない】タイプの試験です。

受験生毎に、覚えようとする範囲も内容も量も精度もまちまちです。

当然ですが、ここでより多く・広く・深く・確実にインプットできた受験生ほど合格率は上がります。

なので…

ここの内容、うろおぼえでもなんとかなるかな~。

ここ覚えたほうがいいんだろうけど、めんどくさいから大丈夫かな~。

【これ】と【これ】の違いまで聞く細かい問題は出ないだろうし、なんとなく覚えてればいいや。

気象庁HPあんまり見てないけど、出ないでしょ。

こんな風に【インプットに関して不安要素がある】状態では、安定して合格点は取れません。

暗記は大変ですが【地道に覚えるのが一番の近道】なのは変わりません。

【インプットすべきことは全部したはずだ】と自信を持てるように根気強く学習しましょう。

といっても、受験生一人一人、時間には限りがあると思います。

限られた時間の中で、優先順位をつけたせいで学習の範囲が狭まってしまうのは致し方ありません。

ただ、学習する時間があるのに先延ばしにしたり、わかっているところや好きなところだけ優先して勉強してしまうことはないようにしましょう。

学科試験の過去問演習と復習方法を見直す

みなさんは学科試験の過去問演習をどのように行っていますか?

実技試験に比べて、学科試験は過去問演習が軽視されているんではないかと思います。

学科試験はマークシート選択式というのもあり、【知識量・暗記量で勝負する】とどうしても考えてしまいがちです。

なので、過去問演習時もあまり意識して問題を解いてないんじゃないでしょうか?

似たようなことを何度も言います。

気象予報士の学科試験は【知っているから解ける】【知らないから解けない】だけでなく

【知っている知識を使って、知らないはずの問題にどう対処するか】というところが問われる問題も数問あります。

なので過去問演習では【知らない知識が出てきたからとりあえず覚えよう】だけではだめです。

もちろん、初めて知る知識や初見の図はきちんと理解・処理できるようにインプットしないといけません。

が、そのうえで…

- 5つの選択肢から1つの正答を【どのように導けばよかったのか】という論理的プロセス

- 【どうして1つの正答を絞り切ることができなかったのか】という原因分析

- 選択肢ひとつひとつの正誤

- 初見の内容や選択肢を【既存の知識を活用することで解けないか?】

などを、演習中と復習の際は熟考するべきです。

学科試験の試験時間は一般・専門それぞれ60分ずつです。

15問のマークシート試験に対しての60分を長いと感じますか?短いと感じますか?

僕は【短い】と思っていました。

もちろん、実技試験に比べて時間の余裕はだいぶありました。

が、それでも毎回の学科試験の過去問演習で【60分じっくり使って】解答していました。

意図的に時間を使って解答しようと思っていたのではなく、何度も何度も選択肢の吟味を丁寧に行い、正誤の判断のつかない選択肢は既知の情報からあれこれ推測したりしていると、自然と最終問題にいきつくころには残り5分ほどしか時間が残っていないというのが通常運転でした。

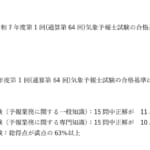

過去問演習を行い始めた最初の3回分ぐらいは10点とかでしたが、最初の数回で試験の挑み方や試験の特性をつかみ、そこからは学科試験の過去問では初見で12~14点が毎回安定して取れていました。

もし、時間を目いっぱい使って解答していない受験生がいれば、1問1問に集中し、絶対に満点をとるつもりで、改めて意識して過去問演習に取り組んでください。

本気で問題と向き合うことでしか、アウトプット力や試験テクニックは身に付きません。

復習も、【あっているかどうか】・【知っていたかいないか】だけでなく

問題文も1つ1つの選択肢も、きちんと全て見直して、知らない知識は吸収し、知らずとも解けた思考問題がなかったかを吟味しなおし、自分に足りないものに向き合ってください。

4問落としていいと考えない

文字通りですが【4問も間違えて大丈夫】とは思わないでください。

改めて1問1問の重みを感じながら演習を行ってください。

特に独学の受験生は1問を大事にしてください。

数式や力学、予報技術に関してなどの分野は【独学受験生は圧倒的に不利な分野】です。

正確に、わかりやすく誰かに解説してもらえるわけではなく【苦手分野になってしまう単元】というのがどうしても出てきます。

苦手分野で1点落としてしまう可能性を考えると、14問中11点取らなければいけなくなり、途端に合格のハードルが上がります。

独学以外の受験生も苦手分野や単元がある受験生は、1問の重みをしっかり理解して演習に取り組みましょう。

ケアレスミス・イージーミスを0にする

これも文字通りです。

上の1問の重みに通じるところがあるのですが、学科試験におけるケアレスミスは絶対になくしましょう。

実技試験は【限られた時間の中で如何に精度を落とさず解けるか】が問われる試験形式となっていますが、学科試験は【与えられた時間を有意義につかい、どこまで精度を上げられるか】が問われる内容になっています。

学科試験時間の60分という時間は、それぞれの問題と選択肢を熟考・吟味し、見直しまでするには十分な時間です。

ケアレスミスやイージーミスは1問もしてはいけません。演習時から絶対にイージーミスがないようにアンテナを張って取り組みましょう。

演習時にできないことは、本番で出来るわけありません。

実技試験の過去問を解いてみる

学科試験対策を一通り行ったのに伸び悩んでいる受験生は【実技試験の過去問を解いてみて】ください。

上の記事のラストにまとめているのですが、実技試験を解いてみることで、学科試験の学習内容の理解度が上がる受験生がいると思います。

自転車が転ばずに走れる理屈を学ぶのが【学科試験】です。

が、【理屈が分かる】と【理解できる】は別物です。

学んだ理屈を【体感・実感】するのが【実技試験】です。

実際にインプットした知識を元に予報をしてみることで、理解が深まる内容が必ずあります。

もし、まだ実技試験を解いたことがない受験生は試してみてください。

下の記事には、僕の実体験です。

そこにも学科試験と実技試験の関連に関して簡単にまとめているのでチェックしてみてください。

それでも伸びない受験生

最後に、ここまで努力しても伸び悩む受験生がいると思います。

それは【具体的な学習の範囲・量】に関しては僕が言及できていないからです。

この記事はあくまで【学科試験に苦戦している受験生に不足していると思うもの】を僕なりに分析した結果をまとめているだけです。

当然ですが、受験生一人一人状況も能力も適正も異なります。

残念ながら、【これをすれば絶対合格する】といった【都合のいいテキスト】や【都合のいい学習方法】はありません。

受験生一人一人、どこが足りていないかやどこに無駄があるか、効率を落としている原因は何かは違ってきます。

ただ、ひとつだけ言えることがあります。

学習を成果に繋げるためには…

【正しい内容】・【正しい方法】・【正しい量】

を満たした学習が必要です。

努力が点数に表れていない受験生は、このいずれか、もしくは全てが足りない・間違っている可能性が高いです。

改めて自分自身を見直して頑張ってください。

これを矯正するのに最も手っ取り早いのは、第三者に相談することです。

僕でなくても構いません、誰かに相談して、正しい内容・方法・量の学習ができるようにしましょう。

独学で合格できる受験生は、これをきちんと理解して学習したからです。

もし、僕にお力になれることがありそうでしたら、お問い合わせください。

個人指導など承っています。

ということで、以上です。

学科試験突破のお力に慣れたらうれしいです。